Artist

黄稚

- Country

- :中国

- date of birth

- :1964/4/8

Artist Profile

1964年、江蘇省啓東市に生まれた黄稚は、江南の文学的伝統を受け継ぎ、1984年に蘇州シルク工学院美術学部(現・蘇州大学芸術学院)を優秀な成績で卒業しました。

北京服装学院で校章デザインで頭角を現し、彼の作品「敦煌飛天」シリーズは、1988年の世界青年ファッションデザインコンテストで優勝し、国際的な視野を開きました。

1992年に日本に留学し、京都市立芸術大学美術研究科に入学、東洋絵画と伝統工芸を専攻し、中日美学を融合させた創作の基盤を確立しました。

日本で30年間活動する黄稚は、「涌泉」を号とし(2012年に哲学者の梅原猛から命名)、中国水墨画の「気韻生動」と日本障壁画の「物の哀れ」を融合させました。

彼は虎、龍、蓮、仏を媒体として、屏風や襖絵に東洋哲学を構築することに長けています。

「雲龍図」立屏は永徳寺の寺宝として奉納され、「妖女赤夜行進図」12面襖絵は高台寺本堂に平安時代の華麗さを再現し、

相国寺林光院の80面障壁画は、5年の歳月をかけて完成し、「現代版『源氏物語』」と称賛されました。

2012年以降、彼の作品は日本古裂会、鎌倉美術館などの機関によって「非売品」とされ、建築家の隈研吾からも「彼の墨色には、千年の京都の息吹が隠されている」と絶賛されました。

日本の寺院で障壁画を制作した初の中国人画家として、黄稚の芸術的突破は技法だけでなく、文化対話にもありました。

2023年に隈研吾、石原と共同制作した「舞妓」屏風は、英国王立園芸協会ショーで金賞を受賞し、東洋の水墨画が国際的な現代アートの文脈に仲間入りしたことを示しました。

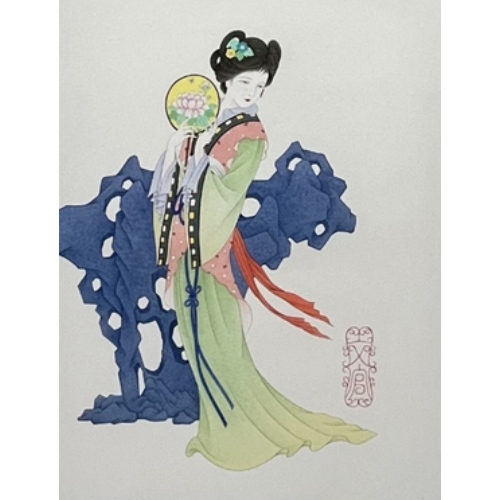

2025年には、彼の紅楼夢シリーズの工筆画が大阪万博の迎賓ホールに展示され、「黛玉葬花」「宝釵撲蝶」などの古典的なシーンを通して、東洋美学の現代的な物語を紡ぎます。

北京の胡同から京都の古刹、ファッションショーの舞台から寺院の障壁まで、

黄稚(藤井涌泉)の芸術的軌跡は、流動的な東洋美学の対話の歴史であり、彼は墨を橋とし、伝統を現代に蘇らせ、東洋哲学を世界に広げているのです。

Awards / Exhibition history

1994-2000:東瀛での初期の活躍

1994年:京都長期信用銀行ギャラリーでの「黄稚絵画展」にて、初個展にして全作品完売、日本における職業画家としての地位を確立。

1996年:8面屏風「風、花、日、月」が瀏江株式会社に収蔵され、「屏風叙事」シリーズを開始。

2000年以降:3年連続で日本の「宝勃朗」「フィリオ」デザイン会社のために特注装飾画を制作、水墨の要素を現代の商業空間に融合。

2004-2012:寺院からの委嘱とスタイルの確立

2004年:金屏風「蓮と人体協奏曲」が鎌倉美術館に収蔵され、「水墨+金箔」で伝統的な題材に初めて挑戦。

2007年:京都市美術館「水墨の力」四人展、「神鷹」屏風が『日本美術新聞』の特集記事で取り上げられる。

2012年:日本大丸百貨店で初の個展、隈研吾が「彼の虎の筋肉には漢詩の韻律が流れている」と賛辞を贈る。同年、金沢文庫の梅原猛に師事し、正式に「涌泉」の名号を使用開始。

2013-2018:文化財級の創作

2013-2017年:相国寺林光院の80面障壁画プロジェクト、「虎嘯」「雲龍」などの作品が日本の「非公開文化財」となり、2018年の特別公開で大反響を呼び、NHKが特集ドキュメンタリーを制作。

2018年:寧波湖山芸術館から「紅楼夢」工筆画シリーズの制作を委嘱され、宋時代の絵画技法で「金陵十二釵」を再構築、最初の作品「黛玉焚稿」が胡海平に収蔵される。

2019-2023:国際的な評価と異分野への進出

2019年:高台寺での「妖女赤夜行進図」襖絵公開、浮世絵と水墨画を融合させ、1日の来場者数8000人という記録を樹立。

2022年:銀座SIXで個展「水墨雲龍 極彩猫虎」を開催、隈研吾が3度目の賛辞「彼の墨は色ではなく、光の容器である」を贈る。

2023年:英国王立園芸協会ショーで金賞を受賞、「舞妓」屏風が「動的な余白」で東洋美学を表現し、『タイムズ』紙から「生きている東洋屏風の歴史」と評される。

2024-2025:節目と未来

2024年:松花堂美術館×一休寺合同展、「仏画・虎」シリーズを初公開し、「禅の精神と野性の共生」を表現。

2025年(予定):大阪万博迎賓館で「紅楼夢」水墨組画を展示、「十二金釵」を軸に、東洋美学の現代的な名刺を世界に発信する。